自律神經失調怎麼辦?一篇了解成因、症狀、檢測與治療方式

自律神經失調症狀有哪些 ?原因是什麼?自律神經失調會好嗎?該怎麼治療?本文將介紹交感神經失調、副交感神經失調的原因、症狀,並分享自律神經失調有哪些治療方式,與改善建議,帶你深入了解什麼是自律神經失調!

目錄

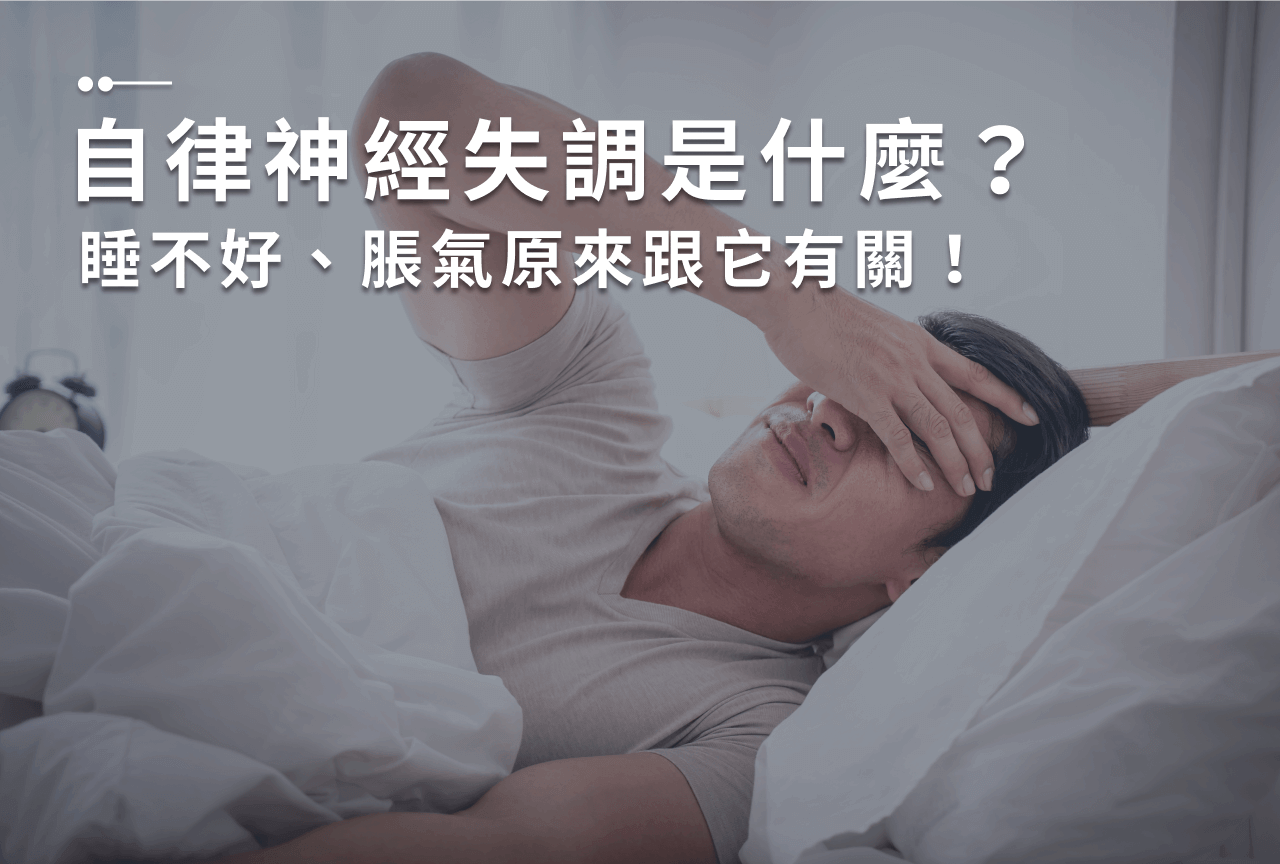

一、自律神經失調會影響全身?自律神經失調是什麼?

老是睡不好、白天沒精神,吃飯時就脹氣、一疲累就頭暈?檢查結果沒問題,卻總覺得哪裡怪怪的?其實,這些很可能與「自律神經失調」有關。

1. 認識體內的隱藏Boss—自律神經

自律神經是遍布全身、負責維持生命基本運作的神經系統,掌管身體的血液循環、器官運作及荷爾蒙系統,無法受到大腦意志力的控制。換句話說,我們無法主動靠意識掌控心跳、排汗,但有趣的是,自律神經卻很容易受到情緒、情感波動的影響。

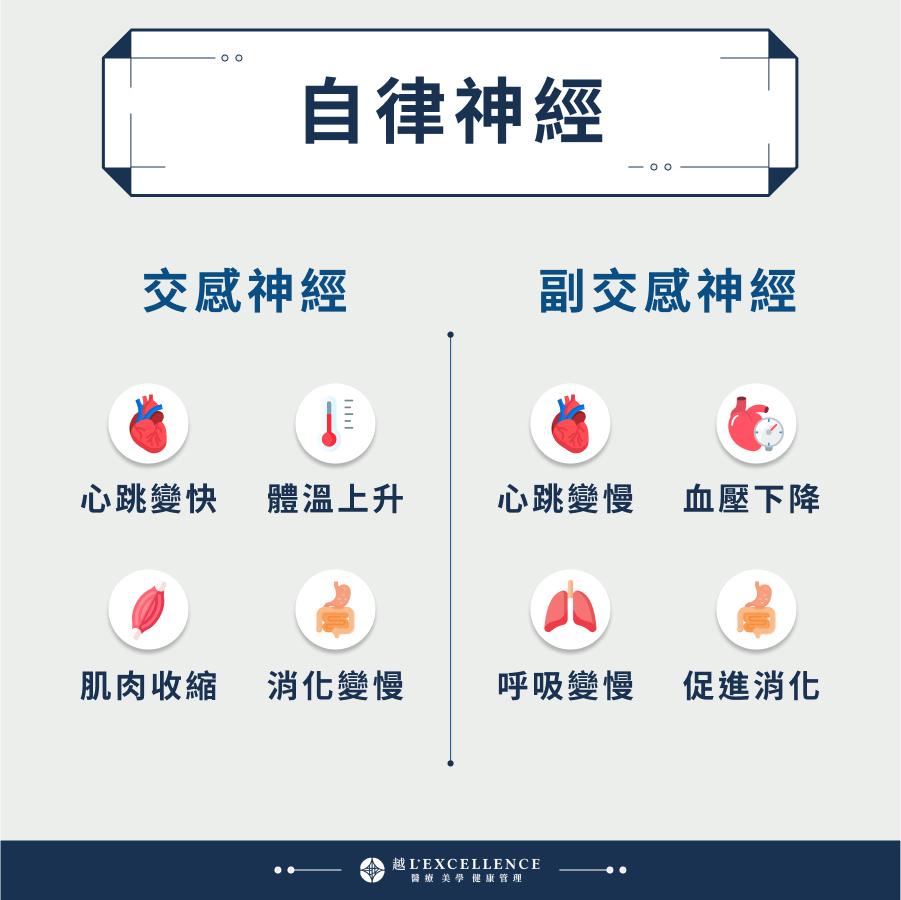

自律神經分為兩個部分:交感神經、副交感神經,一個負責加速,一個負責緩和,就好比汽車的油門和剎車,以下就為大家介紹自律神經的個別功能。

- 交感神經系統(SNS):代表身體的「油門」,可使心跳加快、血管收縮、體溫上升等,讓身體進入備戰狀態,隨時應付外來的危機。

- 副交感神經系統(PNS):代表身體的「剎車」,與交感神經的作用完全相反,可以讓心跳放慢、促進腸胃蠕動、血壓下降等,讓身體進入休養、放鬆狀態,恢復身體機能。

2. 自律神經失調是什麼?與交感神經失調和副交感神經失調有關!

其實自律神經失調並非單一疾病,而是一種「症候群」(一系列症狀的統稱),代表的是處於身體尚未生病、卻也不算健康的「亞健康狀態」。

此外,一般說的自律神經失調主要都是指「交感神經失調」。

在現代社會中,壓力、焦慮、作息不規律等狀況,容易讓交感神經過度活躍,相當於一直踩著油門,結果副交感神經(剎車)跟不上,身體也就無法好好放鬆。

長期處於這種狀況,不只身體疲憊,心靈也會受到負面影響,甚至引發一系列不適症狀。

二、自律神經失調症狀有哪些?有辦法在家自我檢測嗎?

自律神經失調的症狀五花八門,而且往往都是牽涉到全身多系統的綜合反應,底下我們分享簡單的自我觀察指標,一起來看看哪些看似「小毛病」卻可能是自律神經失調的警訊!

1. 自律神經失調檢測表

心理症狀 | |

容易緊張、焦慮、憂鬱、注意力不集中、思考理解力下降 | |

身體症狀 | |

全身 | 倦怠、過勞、全身無力 |

頭部 | 頭痛、頭暈、發熱感 |

眼睛 | 眼睛疲勞、乾澀 |

口腔 | 口乾舌燥、口腔痛、味覺異常 |

咽喉 | 喉嚨發癢、喉嚨有卡卡、吞嚥時有異物感 |

皮膚 | 過敏、乾燥、全身發癢、多汗、盜汗 |

呼吸系統 | 胸悶、呼吸不順暢、呼吸困難、過度換氣 |

四肢 | 發麻、發抖、發冷或發燙、肩頸僵硬痠痛 |

消化 | 沒食慾、噁心、腹痛、胃脹、打嗝、消化不良、容易放屁 |

泌尿器官 | 頻尿、排尿困難、排尿後不適感、殘尿感 |

生殖器官 | 外陰部搔癢、生理不順、陽萎、早洩 |

睡眠 | 失眠、淺眠、多夢、白天賴床睏倦 |

各位可以參考上表快速檢查自己的狀況,如果您發現自己出現超過3種以上的症狀,並且症狀持續超過1個月、已明顯造成生活上的困擾,就很可能需要尋求專業醫師的協助。

2. 自律神經失調常見混淆症狀

如果單一看上方的這些症狀,很容易與其他疾病混淆,所以實務上也常有人跑遍科別,最後才發現自己是自律神經失調的問題。底下整理了一部分常見的混淆症狀:

◆ 混淆症狀1:自律神經失調手腳無力

除了自律神經失調,很多疾病都會引發四肢無力、精神不濟的症狀,像是感冒發燒、飢餓低血糖、缺鐵性貧血。 因此,需要觀察身體有沒有其他症狀,這可以幫助醫師在診斷時更精準判斷您的病徵。

◆ 混淆症狀2:頸部肌肉問題vs自律神經失調全身麻

如果出現全身發麻,臨床診斷上,通常會優先檢查頸部神經是否受到壓迫,像是頸椎肌肉筋膜緊繃、頸椎退化等現象,但如果檢查都沒有大礙,也有可能是自律神經失調引起的發麻症狀。

◆ 混淆症狀3:緊張性頭痛vs自律神經失調頭痛

頭痛是很常見的症狀,但由於發病成因相當複雜,診斷上相當困難,像是負責痛覺的神經結構受到壓迫或發炎,又或是頸部肌肉過度收縮引發的緊張性頭痛,皆可能出現不同形式的頭痛。

其中,與自律神經有關的頭痛為叢發性頭痛,是由三叉自律神經失調引發的頭痛。與其他頭痛不同的是,這種叢發性頭痛經常會伴隨流眼淚。

◆ 混淆症狀4:內耳神經異常vs自律神經失調暈眩

與頭痛相似,暈眩也是不易診斷的症狀之一,許多因頭暈所苦的患者都會歷經一段到處看診的長征之旅,從耳鼻喉科、神經內科,再到精神科,甚至吃止暈藥,暈眩的問題仍然沒有減輕。

這邊教您初步從暈眩感受,判斷可能是哪種暈眩:

- 天旋地轉的暈眩感:頭暈時感覺身邊的東西繞著您打轉,景色會不停移動又回到原位,這種不適感大多是因為內耳的前庭神經異常,而引發的暈眩。

- 飄飄然的暈眩感:頭暈時覺得腦袋沉沉的,眼前景色看久了會白花花的,人卻感到輕飄飄,有很高機率是自律神經失調所引發的頭暈。

◆ 混淆症狀5:自律神經失調心悸、自律神經失調胸悶

許多人遇到心悸、胸悶去看診時,專科醫師可能會診斷為心律不整、二尖瓣脫垂。但如果經過檢查沒有發現異常,也很可能是因自律神經長期失調,而引發的症狀。

◆ 混淆症狀6:更年期vs自律神經失調盜汗

提到盜汗,很多人第一反應是更年期,因為盜汗是更年期的常見症狀之一。

但其實自律神經失調盜汗也是常見症狀,尤其是緊張的時候,交感神經過於興奮,會促使體溫升高引起汗腺分泌,這一點也是很多人會誤會的地方。

3. 醫院常見的3種自律神經檢測法

除了症狀診斷外,實際去就醫時,醫師也會透過專業檢測方式,去了解自律神經是否正常,這邊就為大家介紹3種專業的檢測方式!

◆ 皮膚交感反應測定

由於自律神經可以控制體內的血液循環,因此,我們可以透過皮膚交感反應測定,測量皮膚的導電度,進而判斷體表的局部血液循環是否正常,以及自律神經是否功能健全。

◆ 心律變異更新分析

這項檢測主要是是利用心電圖,在5分鐘內觀查心臟跳動的變化,因為自律神經會影響我們的心跳,所以我們能透過頻譜分析,判斷交感神經及副交感神經的活性,以及兩者的平衡狀態。

心律變異更新分析是目前最常用的檢測方法,像是越功能醫學現場就提供此檢測,全程只需要約10-15分鐘,舒適又快速。

◆ 傾斜床測試

主要是檢測自主神經不平衡而造成的暈眩,實際方法會將病人固定在電動床,使身體從平躺到直立狀態,這個過程會讓心跳、血壓會有不同的變化,再透過電腦分析,描繪出各項生理參數的改變。

三、自律神經失調原因及日常改善方式

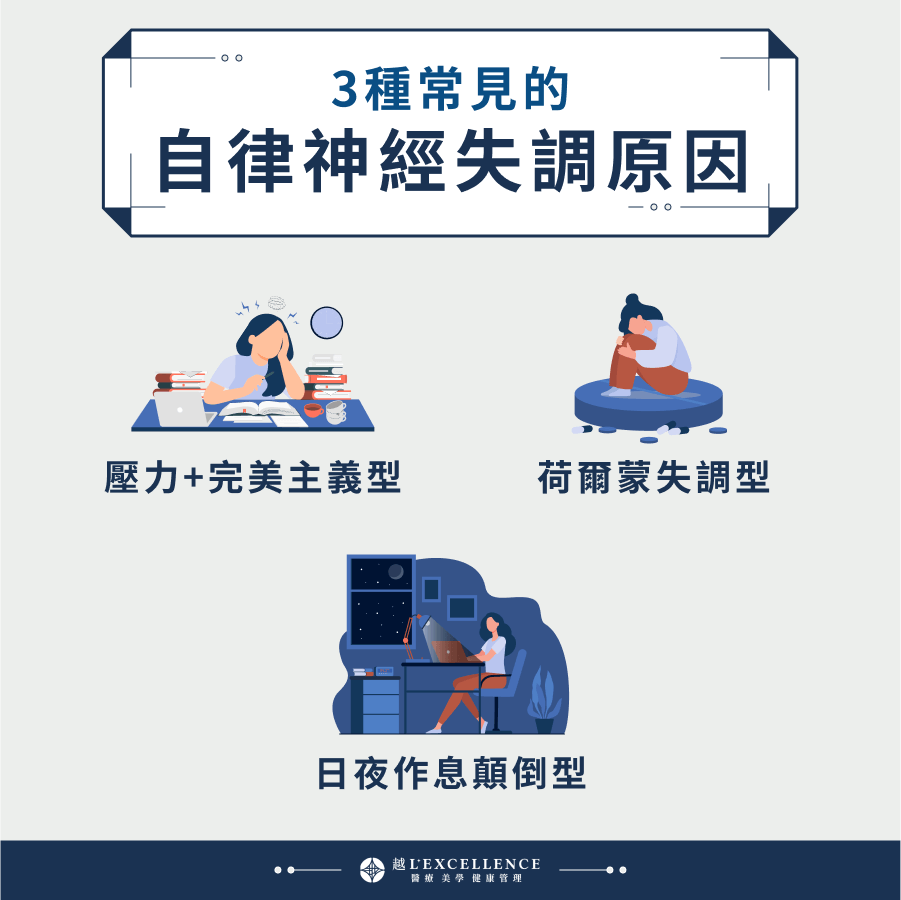

1. 3種常見的自律神經失調原因

「自律神經失調怎麼辦」、「自律神經失調是缺乏什麼」相信是很多人內心的疑問。

先別急著買營養保健品,自律神經失調的原因很多,除了身體部位病變壓迫到自律神經外,還有一些是我們從生活中就能發現的原因,讓醫師從原因剖析,帶您認識自律神經失調症狀如何改善。

◆ 壓力+完美主義型

◆ 荷爾蒙失調型

荷爾蒙的濃度變化,可能使自律神經產生不平衡[3],這種經常發生在女性身上,像是生理期前後、產後以及更年期。

這些荷爾蒙變化與抗壓性無關,只要平常定期觀察身體狀況,透過生活、飲食的調節,就能慢慢讓自律神經恢復,重回身心健康的狀態。

◆ 日夜作息顛倒型

自律神經一般會跟著日夜作息而交替作用,白天是交感神經的舞台,為了應付各種狀況而活躍,而晚上則是副交感神經的活躍時間,慢下身體機能,讓身心都能進去休息模式。

然而,現代很多人經常會熬夜,甚至因為工作而日夜顛倒,強行用咖啡和茶提神,打亂了自律神經的生理節奏,這樣就很容易引發自律神經失調。根據國外文獻顯示,睡眠障礙容易干擾情緒狀態、認知功能,對自律神經系統的穩定產生影響[4]。不過幸好,這種可以透過自律神經失調飲食調整、運動、作息改變,獲得一定程度的改善。

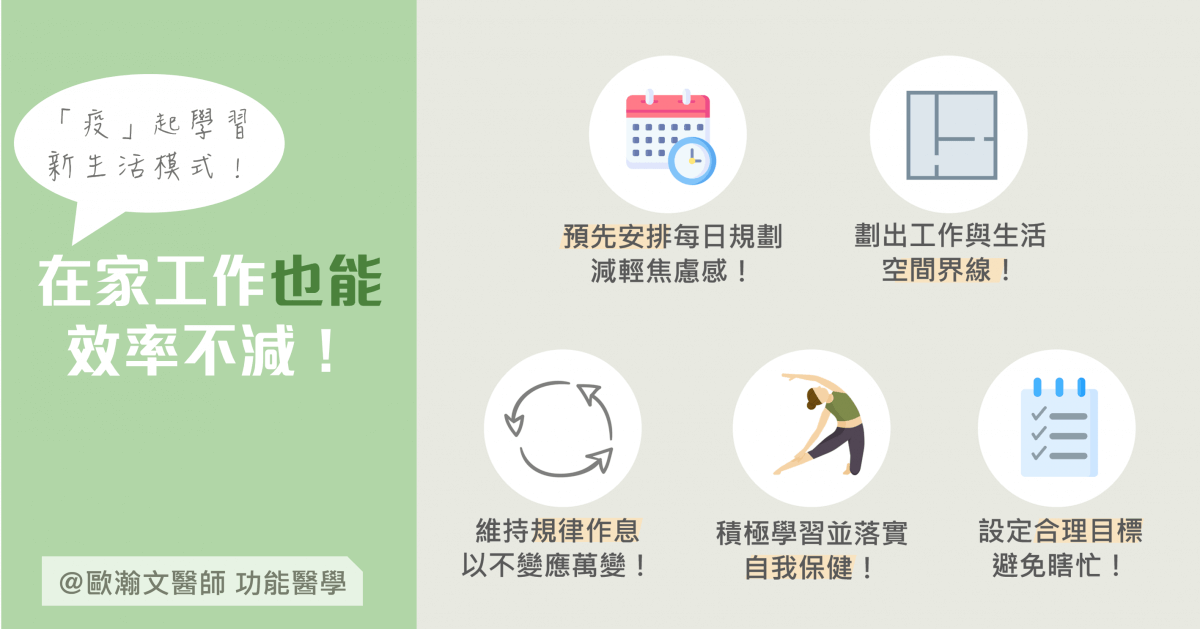

2. 想改善自律神經失調,如何從生活調整?

自律神經失調症狀該如何從生活改善?以下提供6種自律神經失調改善方法:

◆ 練習腹式呼吸

相較於一般的呼吸方式,腹式呼吸較深沉,能啟動副交感神經,緩和心跳並放鬆情緒。建議於早晨起床時或睡前,各做10分鐘的腹式呼吸,維持自律神經平衡,同時能幫助改善睡眠障礙。

◆ 養成規律運動習慣

運動能緩解肌肉緊張、增加腦內啡和血清素,使人感到放鬆、愉悅。國外也有研究指出,適當的運動鍛鍊,也有助於自律神經系統抗發炎和抗氧化。

建議平時多嘗試健走、慢跑、爬山等運動,養成每週規律運動的好習慣,並多到戶外曬太陽、流汗、呼吸新鮮空氣。但要注意運動不要過於激烈,維持「讓身體累到一定的程度,但不要過度勞累」的原則,避免快跑、籃球等刺激運動,減少過度刺激交感神經的狀況。

◆ 維持規律作息

如前面所述,熬夜不睡、日夜顛倒、睡眠不足等,容易打亂自律神經運作,讓健康亮起紅燈,建議保持規律作息,才不易有自律神經失調問題。

◆ 控制日常飲食

多攝取新鮮水果、深綠色蔬菜、蛋類、全穀類、堅果類、海鮮、小魚乾等,補充色胺酸、維生素B群、維生素C、鎂、鈣、鋅等成分,有助於安定神經、助眠、維持神經系統的穩定和情緒健康。

同時避免過量飲酒、攝取過量咖啡因、或吃容易誘發神經亢奮的食物,如咖啡、濃茶、巧克力,每日的咖啡因建議攝取量不超過300毫克。

◆ 練習將正念思考落實生活

過於苛刻的要求自己凡事完美,或只關注讓自己不如意的細節,容易帶來巨大的心理壓力,建議漸漸學習在日常中轉念,例如將「我做不到」換成「我可以試試看」,透過練習開放、不批判地面對情緒,能減少焦慮與壓力對身體的傷害。

◆ 靜坐、冥想

學習靜坐冥想,能有效促進副交感神經活化,降低心率、血壓、壓力荷爾蒙(皮質醇)濃度,長期下來,有助於提升大腦α波活動。

推薦大家可嘗試每天靜坐5~10分鐘,並且專注於自己的呼吸與當下,就能逐漸養成內在穩定與身心放鬆的能力。

四、自律神經失調會好嗎?自律神經失調治療怎麼做?

自律神經失調會好嗎?可以治好!但治癒時間仍視失調的嚴重情況而定,而是否復發也與後續的保養有關。相信許多人都關心自律神經失調要如何治好、多久會好等問題,接著就為大家介紹治療自律神經失調的過程,以及自律神經失調治療多久。

1. 自律神經失調看哪一科?

自律神經失調的成因可能是心因性,也可能是因為某些疾病而讓神經受損,如果出現神經相關的不明症狀,像是肌肉、動作控管有問題等,建議要找神經科就醫。

但如果經過檢測,確定並非神經本身出現問題,那很可能就是心因性導致的失調,這時建議要找精神科、身心科。

如果不想煩惱找哪一個科別,後來還要轉來轉去,讓壓力更大可以怎麼做?

建議到越的整合醫學診所,讓功能醫學門診從身心、荷爾蒙、營養、肥胖等各個角度檢查,實現個人化醫學,也減少看錯醫生的焦慮感。

越的功能醫學與傳統醫學不同,注重的是「人」本身,而不是僅僅的症狀治療。我們的團隊會花更多時間了解患者的歷史,整合基因、環境、生活習性的相互關聯。儘管這些小地方看似不起眼,但長期下來,滴水穿石,可以說對慢性疾病影響極大。

2. 自律神經失調吃什麼藥?治療階段 3 階段說明

想要治療心因性的自律神經失調,主要有3個階段,包含急性症狀治療、藥物兼自我調整、後續自我保養。

◆ 急性症狀治療

急性期的病患通常症狀都很嚴重,此時主要使用藥物,以症狀治療為主,先緩和病患的不適感,恢復身體機能,再進到下一個階段。

自律神經失調常見藥物:

- β-阻斷劑(Beta-blockers):調節心臟自律性,改善心悸、心跳過快、胸悶等症狀

- 抗焦慮藥物:如苯二氮平類藥物,可舒緩焦慮、緊張與情緒不穩

- 抗憂鬱藥物:幫助調節神經傳導物質,改善憂鬱、焦慮及情緒低落等問題

- 腦神經調節劑:調整大腦神經傳導,有助於平衡自律神經活動

- 胃腸藥物:針對胃脹氣、便秘、腹瀉、腸胃蠕動症狀等進行緩解

- 血壓調節藥物:如α-受體作用藥,可穩定血壓波動

- 血糖調節藥物:如胰島素、口服降糖藥,用於合併血糖異常者

- 抗過敏藥物:改善過敏性鼻炎、皮膚癢、呼吸道症狀等

- 神經肌肉鬆弛劑:舒緩肌肉緊繃、肩頸僵硬、耳鳴等症狀

◆ 藥物兼自我調整

等到病患情況穩定後,醫師或營養師就會開始給予生活及飲食的調整建議,教導病患怎麼從生活根本做好保養,並且持續用藥物控制症狀。

◆ 後續自我保養

治療的最終目標是擺脫藥物,讓患者可以透過生活作息,改善自律神經失調,並且恢復身心的健康。